Ataca a las células tumorales

Secciones

Servicios

Destacamos

Ataca a las células tumorales

Miércoles, 06 de Agosto 2025

Tiempo de lectura: 11 min

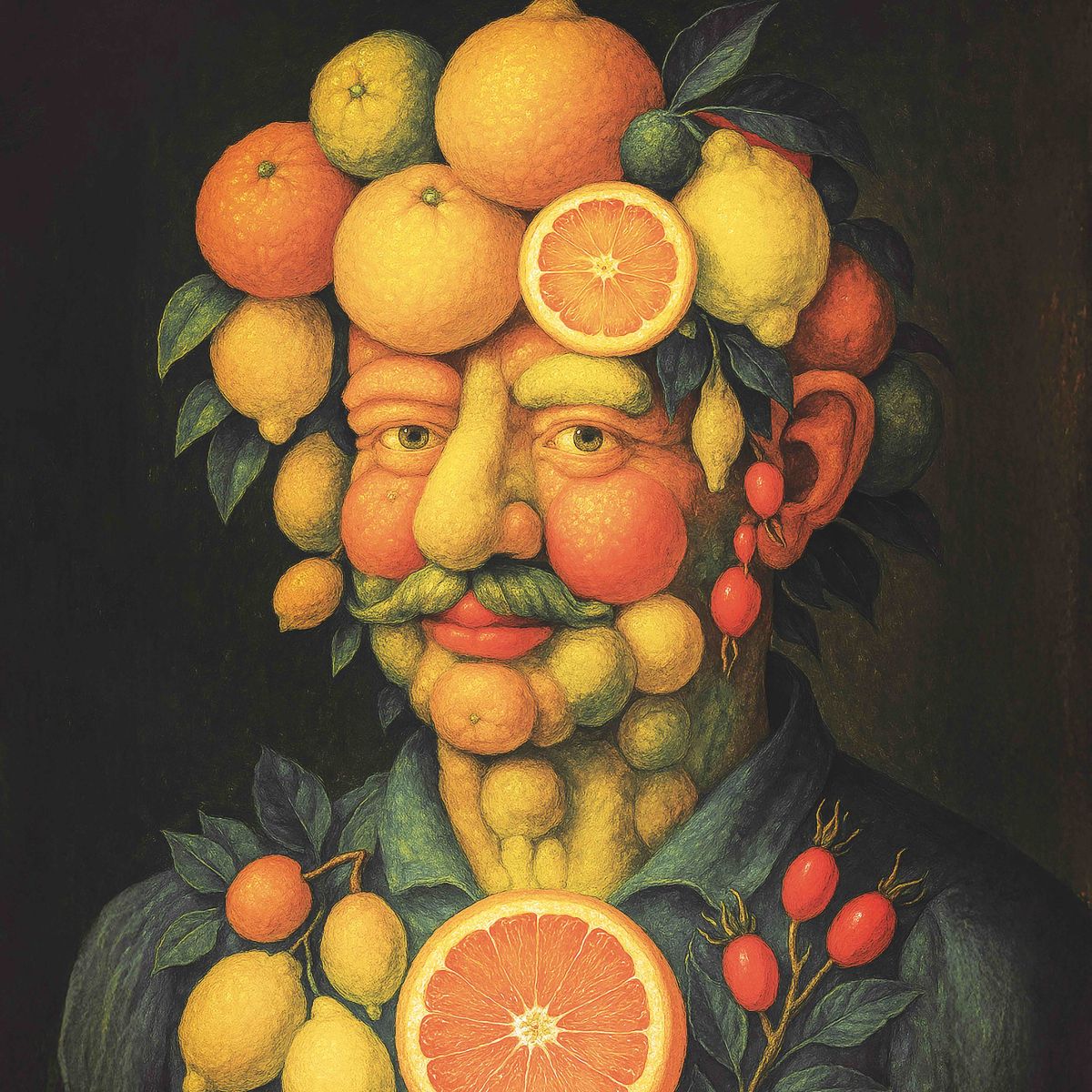

Se llama ácido ascórbico, aunque quizá el nombre no te diga gran cosa. Es un azúcar ácido bastante común. ¿No te suena? Si te digo que es la vitamina C de toda la vida, presente en las naranjas y otros cítricos (y en tomates, melón, brócoli, espinacas...), seguro que ya nos vamos entendiendo. Puede que te sorprenda si añado que es el gran 'tapado' de la medicina antitumoral. Fue aislada por primera vez en 1930, aunque algunas de sus propiedades se conocían desde mucho tiempo atrás. Por ejemplo, que su deficiencia provoca el escorbuto, una enfermedad profesional de los marinos hasta el siglo XVII.

También se sabe, desde la década de 1960, que es un magnífico antioxidante, asociado a la reparación del daño celular, y como antiinflamatorio viene muy bien para retrasar los síntomas del envejecimiento. Lo más curioso es que también puede convertirse en todo lo contrario: un radical libre, es decir, un veneno tóxico. Aunque no es tóxico para el ser humano, que simplemente excreta lo que no puede absorber. Pero sí lo es para las células cancerígenas, que son adictas a la glucosa. Y como la vitamina C, a nivel molecular, se le parece mucho, se convierte en su gran enemigo. De esto se enteraron los investigadores en los años ochenta y noventa: que es un veneno selectivo y que, paradójicamente, podría usarse para una buena causa: introducida en cantidades suficientes en las células cancerígenas, las destruye.

Suena bien, pero hay un par de matizaciones. La primera es que no es una molécula patentable; está en la naturaleza desde siempre. Como no hay que inventarla, no despierta un gran interés para la industria farmacéutica, a la que no le salen las cuentas. ¿Para qué investigar durante 15 años, que es lo que se tarda en sacar un nuevo fármaco, si no puedo asegurarme una rentabilidad?

Y la segunda: para disfrutar de sus presuntas virtudes contra el cáncer no basta con comerte una naranja. Necesitarías comerte 300 de una sentada. Tu estómago reventaría. Ahora bien, administrada por vía intravenosa puede que sí llegues a la dosis indicada. Es decir, que la vitamina C como molécula antienvejecimiento la puedes ingerir (en los alimentos o en pastillas), pero como antitumoral solo funcionaría si te la inyectas.

Hasta hace poco, las vitaminas inyectadas, así, en general, no solo C, sino A, las variantes de B, D... eran una excentricidad de Hollywood. Las Kardashian, Madonna o Cara Delevingne subían selfis enchufadas a un gotero y pusieron de moda los 'bares de goteo o intravenosos' (drip bars o IV bars, en inglés), donde pagas entre 80 y 200 dólares por 30 minutos de suero que promete curar desde la resaca hasta el jet lag. Pero entre tanto cóctel vitamínico y postureo en Instagram se ha colado este invitado inesperado: la vitamina C como terapia oncológica experimental.

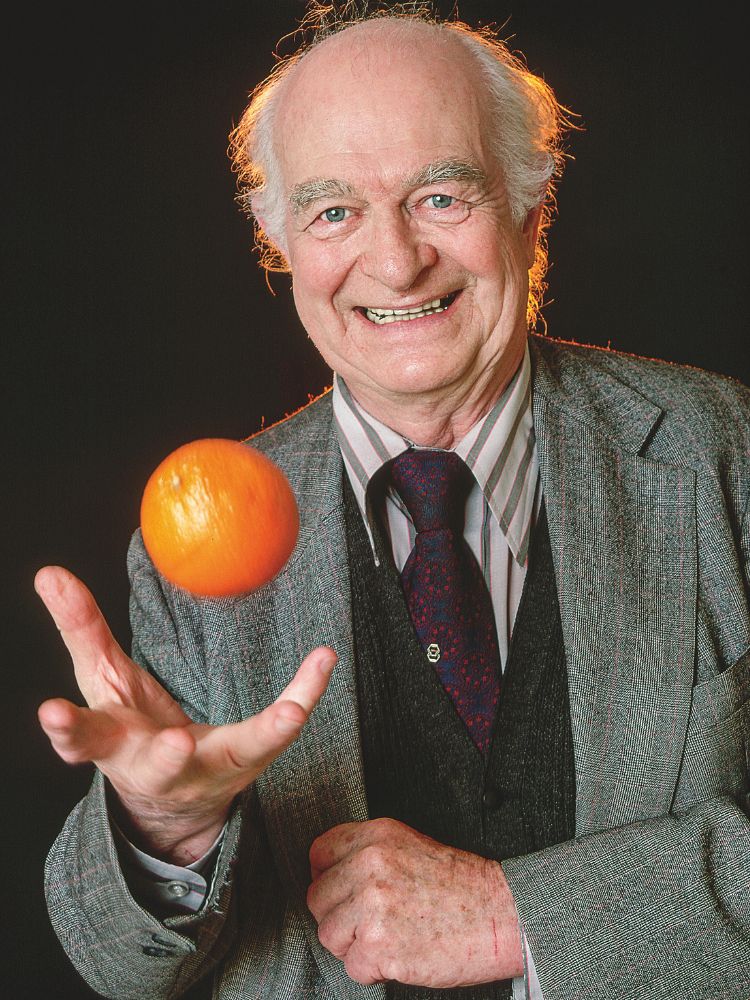

El asunto se remonta 50 años y empieza con Linus Pauling, el único científico que ha ganado dos veces el Nobel sin compartirlo con nadie: el de Química en 1954, por descubrir cómo se forman los enlaces químicos, y el de la Paz, por oponerse a las pruebas nucleares. Hacia los años setenta, ya mayor, se obsesionó con la vitamina C como panacea universal. Primero dijo que cura resfriados y luego que el cáncer. El establishment médico, sin embargo, lo vio como a un excéntrico y la prestigiosa Clínica Mayo publicó un estudio que no encuentra ningún beneficio en atiborrarse de vitamina C.

Pero aquí viene lo interesante: Pauling tenía razón en el fondo, aunque se equivocaba en la forma. Tomaba 18 gramos diarios de vitamina C oral, que acababa eliminando por la orina. No sabía que por vía oral el cuerpo solo puede absorber unos pocos gramos al día. Administrada por vena, la vitamina C alcanza concentraciones entre 150 y 700 veces superiores en plasma. Y ahí se produce su metamorfosis: deja de ser un antioxidante protector y se convierte en un agresivo agente tóxico que ataca a las células cancerosas.

El nuevo giro de guion llegó en 2015, cuando Lewis Cantley –una eminencia de la Universidad de Harvard– publica en Science un descubrimiento revolucionario. Cantley dirige el laboratorio de biología en el Instituto del Cáncer Dana-Farber, uno de los centros oncológicos más importantes del mundo, y ha ganado el Breakthrough Prize, el premio más importante de Medicina después del Nobel.

Óscar Aguilera, bioquímico

Coordina el Departamento de Oncología Traslacional del Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz (Madrid). Lleva una década estudiando el potencial antitumoral de la vitamina C.

Su estudio demuestra que las altas dosis de vitamina C intravenosa pueden frenar el crecimiento de agresivos tumores colorrectales con mutaciones específicas. El mecanismo es tan ingenioso que Science lo compara con el caballo de Troya: las células cancerosas con mutaciones KRAS y BRAF absorben la vitamina C pensando que es glucosa, pero una vez dentro se convierte en una bomba que las revienta. Estas células cancerosas son auténticas adictas al azúcar (es su combustible favorito y lo absorben en cantidades brutales), mientras que las células sanas son mucho menos golosas. El problema es que solo funciona en tumores específicos. Como advierte el propio Cantley: «Esto no es una terapia en la que querrías adentrarte a ciegas, porque no vale para cualquier cáncer. Por eso hay que seguir investigando».

Hasta ahora se ha documentado que puede funcionar en cáncer colorrectal con esas mutaciones (más del 50 por ciento de los casos las tienen) y de páncreas (más del 90 por ciento tiene mutaciones KRAS). Es medicina de precisión, no barra libre. Pero diez años después del estudio de Cantley la investigación avanza a paso de tortuga. ¿Por qué? Como explica Qi Chen, profesor de Farmacología de la Universidad de Kansas: «Debido a que la vitamina C no tiene un potencial de patente, su desarrollo no será apoyado por la industria. Creemos que ha llegado la hora de que las agencias de investigación apoyen vigorosamente ensayos clínicos meticulosos».

Pero esa financiación pública no acaba de llegar en las cantidades necesarias, aunque el Instituto Nacional del Cáncer estadounidense ha destinado casi diez millones de dólares. Una minucia si lo comparamos con el coste total de lanzar un nuevo fármaco oncológico, que ronda entre los 2600 y los 4200 millones de dólares desde que empieza a investigarse hasta que las autoridades lo aprueban. Los resultados más recientes son prometedores, aunque con matices. Un estudio de fase II de la Universidad de Iowa muestra que la combinación de vitamina C intravenosa con quimioterapia estándar aumentó significativamente el tiempo de supervivencia en pacientes con cáncer de páncreas avanzado. En España, la Fundación Jiménez Díaz confirmó en modelos preclínicos que la vitamina C potencia la quimioterapia contra el cáncer de páncreas.

A pesar de estas dificultades, ya existen decenas de ensayos de fase III en marcha, como el estudio Vitality (China), que combina vitamina C con quimioterapia. Pero no funciona con todo: la Universidad Johns Hopkins ha hecho pruebas en cáncer de próstata sin resultados positivos. Los científicos han revisado 23 estudios y lo que ven de forma más consistente es que ayuda a los pacientes a tolerar mejor los efectos secundarios de la quimioterapia y a sentirse mejor durante el tratamiento.

El resultado de este embrollo es una especie de industria paralela: clínicas privadas, oncólogos que lo sugieren extraoficialmente, pacientes que se lo costean por su cuenta... En España, clínicas privadas ofrecen vitamina C intravenosa desde 70 a 120 euros por sesión. El perfil de usuarios es variado: empezó con gente sana buscando un 'chute' de vitaminas tras la covid; pero ahora también recurren a ello pacientes oncológicos que buscan complementar sus tratamientos convencionales. Es, por tanto, un tratamiento que vive en un circuito extraño tanto en Estados Unidos como en Europa: ni aprobado oficialmente ni prohibido, y que tiene base científica seria, pero no explorado a fondo.

La sorpresa más reciente viene de donde menos se esperaba: la propia Clínica Mayo. La misma institución que desmontó las teorías de Pauling en los ochenta ahora reconoce que no tuvieron en cuenta la vía de administración. Como admitieron en 2023: «Se ha descubierto que la vitamina C administrada por vía intravenosa tiene efectos diferentes a los de la vitamina C en píldoras. Esto ha suscitado un renovado interés por su uso como tratamiento contra el cáncer». Y puntualiza: «Algunos estudios preliminares sugieren que puede haber un beneficio al combinar los tratamientos estándar con altas dosis de vitamina C por vía intravenosa».

La vitamina C intravenosa no está exenta de riesgos. Tenemos la idea de que las vitaminas son siempre buenas, pero, como en todo, la dosis hace el veneno. Los efectos secundarios más habituales incluyen náuseas, diarrea, dolores de cabeza, insomnio y molestias estomacales. El uso prolongado puede aumentar el riesgo de piedras en el riñón. Y puede ser peligrosa para personas con una deficiencia genética que afecta a sus glóbulos rojos. Por eso, la postura más responsable sería tener en cuenta que la evidencia es prometedora, pero incompleta. Si un paciente de cáncer está considerando recibir vitamina C intravenosa, debe discutirlo con su oncólogo y entender que es una terapia complementaria experimental. Nunca debe sustituir a los tratamientos convencionales probados.